Il consumo di sostanze non scompare con divieti, daspo o zone rosse: si sposta, si nasconde, peggiora. La riduzione del danno significa affrontare il fenomeno con strumenti concreti e realistici, per tutelare la salute delle persone e della comunità. È una prospettiva che parte dall’ascolto, dall’esperienza sul campo e dalla consapevolezza che la sicurezza vera si costruisce solo così.

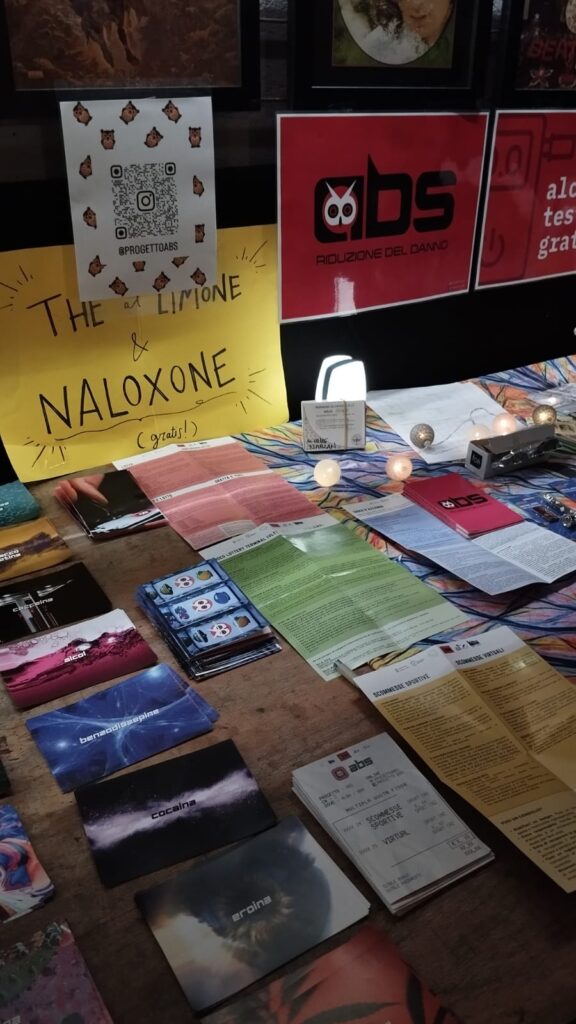

Uno dei punti che voglio affrontare in Consiglio regionale — e che ho già portato più volte — è la riduzione del danno. La riduzione del danno (RDD) è un insieme di politiche, programmi e pratiche che mirano a minimizzare gli impatti negativi sulla salute, sociali ed economici derivanti dall’uso di droghe legali e illegali. Per me significa questo: prendere atto che i consumi non scompaiono con più controlli, più forze dell’ordine, zone rosse o Daspo. In quel modo il fenomeno si sposta soltanto, non sparisce. Servono invece risposte concrete per ridurre i rischi per le persone e per la comunità. In pratica: unità di strada presenti e riconoscibili nelle zone calde; sportelli e drop-in a bassa soglia; presa in carico sanitaria e psicologica rapida; mediazione culturale per chi non ha lingua o rete; drug checking e informazione sui rischi reali delle sostanze; spazi di ascolto e orientamento a casa, lavoro, documenti; percorsi di cura e reinserimento continui, non a “tratti”. Lavorando sul campo nella mia città, Cuneo, ho iniziato ad interessarmi del tema. Per anni ho seguito da vicino — documentandole e vivendole da antropologa, in osservazione partecipante informale — le storie di amici, conoscenti e persone marginalizzate. Persone che non avrebbero potuto smettere da sole. In quelle vite spesso già precarie e che sono peggiorate, spesso senza casa, senza documenti, senza reti, le politiche di riduzione del danno — quelle che portano sostegno fuori dai SerD e per strada — erano l’unica possibilità, prima del carcere o della morte.

Quando ho iniziato a parlarne, l’ho fatto da giornalista e da antropologa, con articoli su La Stampa Cuneo. Ho scelto di chiamare il problema con il suo nome: crack. Una sostanza che nasce dalla cocaina trattata con ammoniaca o bicarbonato, che si fuma e che dà un effetto immediato e potentissimo. Una droga “a basso costo” perché con poco si ottiene molto, ma che crea dipendenza rapidissima, porta ansia, depressione, paranoia, perdita di controllo. Le informazioni le raccoglievo direttamente da chi ne faceva uso, ma anche dalle interviste fatte come giornalista: ai servizi socio sanitari, ai servizi a bassa soglia, ai residenti esasperati o preoccupati, alle persone che vivevano in strada.

A Cuneo ho visto con i miei occhi come questa sostanza si sia insinuata nelle vite di chi non aveva più niente da perdere. Ali, che ha dormito al Movicentro, nei vagoni abbandonati, poi sotto un ponte. La strada come “seconda madre”: dove mangiava, dormiva, sopravviveva. Un passaggio in carcere, poi fuori di nuovo, con denunce per risse e piccoli furti. Quando finalmente ottiene i documenti, è stato preso in prova in un cantiere, ma non ha funzionato: “troppo deviante per gli altri”. Vincent, suo amico, sognava una stanza vera, ma per affittare doveva presentare documenti che non aveva. Senza alternative, scappavano quando arrivavano le volanti con i cani. L’unica via che conoscevano era la fuga, ed entrambi sono in carcere oggi.

Queste storie si intrecciavano con un quartiere, quello della stazione di Cuneo, diventato negli anni un crocevia di spaccio e consumo. Blitz e controlli hanno continuato a spostare il problema, non a risolverlo. Da via Meucci a piazza Boves, dai giardini Fresia al Parco della Resistenza, fino al Movicentro: uno spostamento continuo, mai davvero risolutivo. D’estate alcuni marciapiedi diventano veri e propri “uffici”: si preparano dosi, si vende, si fuma. Il micro-spaccio oggi è mobile e anche digitale, e chi lo cerca sa che lo trova “sempre e ovunque”. E il crack si sta sempre più diffondendo tra giovanissimi e classe media. Persone “normali”, come le definirebbe la maggioranza del nostro Consiglio Regionale. E le cui storie potrebbero magari parlar di loro, delle loro famiglie, dei loro amici e conoscenti.

C’erano poi le voci dei residenti: chi esasperato chiedeva di togliere panchine o mettere dissuasori, chi riconosceva che quando i problemi sono visibili è più facile affrontarli, chi temeva che i controlli diventassero stigmatizzazione verso i migranti. “Quando li incontravo sotto casa potevo almeno parlarci, ora non so dove sono, se stanno bene”, mi ha detto un signore. Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, di cui son stata consigliera dal 2019 alla mia candidatura nel 2024, ha sempre insistito sul “doppio binario”: forze dell’ordine da una parte e operatori socio-sanitari dall’altra, perché lo spazio pubblico va presidiato, ma anche le persone vanno accompagnate.

Dal lato sanitario la situazione era ed è ancora oggi allarmante. Il SerD di Cuneo registra un aumento dei consumatori giovanissimi, anche tra gli 11 e i 14 anni, arrivati già dopo episodi psicotici. Le comunità hanno liste d’attesa lunghissime, il personale è insufficiente, molte sedi territoriali sono state chiuse. Non esistono farmaci specifici contro il crack: si lavora su depressione e ansia, con percorsi psicologici e di relazione. Le ore vuote e la mancanza di prospettive sono il terreno più fertile per la dipendenza. Eppure sono gli stessi consumatori a chiedere supporto.

Il crack è conseguenza del disagio, non la sua causa. Nasce da vuoti di tempo, reddito, legami, documenti. Ma una volta entrato, amplifica tutto, fino a rendere le persone irriconoscibili a sé stesse. E la repressione, da sola, non basta: rischia di allontanare ancora di più, di spostare il problema nell’ombra.

In Piemonte esiste già una delibera sulla riduzione del danno, ma non è applicata ovunque e soprattutto non è aggiornata rispetto ai nuovi flussi di consumo che oggi preoccupano le nostre città. Uno strumento fermo, incapace di rispondere a un fenomeno che corre veloce e che oggi riguarda adolescenti, famiglie, non più solo le marginalità visibili.

Per questo insisto: la riduzione del danno non è resa, è pragmatismo. È sicurezza vera, perché riduce malattie, violenza e microcriminalità e restituisce dignità e agganci a chi è caduto.

Alla Regione chiedo di aggiornare e applicare la delibera esistente, rafforzare i SerD con più personale e sedi territoriali, attivare unità di strada stabili e presidi socio-sanitari nelle zone più colpite, sostenere progetti di prevenzione e comunità, coordinare in modo strutturato ASL, Comuni, Prefetture e Terzo Settore.

A Cuneo — e in Piemonte — non basta più spostare il problema. Dobbiamo prenderlo in carico. È questa la direzione che continuerò a portare avanti nel mio lavoro politico

Iscriviti alla mia newsletter per ricevere aggiornamenti, articoli, restare sempre aggiornato sulle mie attività e magari anche qualche sorpresa Lasciami la tua email e ti scrivo solo quando ho qualcosa di interessante da dirti. Niente spam, promesso!